|

Hartmann袋 |

指胆囊颈部的袋状皱襞,胆囊结石常滞留于此处 |

|

白胆汁 |

指胆囊颈管完全堵塞时,胆汁中的胆色素被胆囊粘膜吸收后,胆囊壁分泌的粘液呈白色 |

|

胆囊三角 |

也称Calot三角。是由胆囊管、肝总管、肝脏下缘构成的三角形区域 |

|

胆总管 |

长7~9cm,直径0.6~0.8cm。直径>1.0cm称胆总管增粗 |

|

Vater壶腹 |

80%~90%人的胆总管下端与主胰管在十二指肠降部内侧壁汇合形成一共同通道,并膨大形成的胆胰壶腹 |

|

胆道系统功能 |

分泌、贮存、浓缩、运输胆汁,对胆汁排入十二指肠起重要的调节作用 |

|

胆管的功能 |

①输送胆汁至胆囊和卜二指肠(主要功能);②分泌胆汁 |

|

胆汁分泌部位 |

肝细胞(占3/4)+胆管细胞(占1/4) |

|

促进胆汁分泌 |

迷走神经兴奋、促胰液素(最强因素)、胃泌素、胰高血糖素、肠血管活性肽 |

|

抑制胆汁分泌 |

生长抑素、胰多肽 |

|

胆道压力 |

肝细胞分泌胆汁的最大压力为39cmH2O; 正常胆总管压力为12cmH2O |

|

口服 |

①方法:前晚8PM碘番酸0.5g(1片)口服,每5分钟1次,共6片 |

|

B超 |

为胆囊结石首选的检查方法 |

|

CT |

可排除肠气和脂肪干扰,用于胆总管下端结石的诊断 |

|

PTC |

有创检查,可有胆汁漏、出血、胆道感染等并发症。适用于肝内胆管扩张,黄疸原因的鉴别 |

|

ERCP |

可直接观察十二指肠和乳头部情况,可了解胆道系统和胰腺导管的解剖和变异 |

|

MRCP |

能清楚地显示肝内外胆管扩张的范围和程度,结石分布,肿瘤部位、大小、胆管梗阻水平,以及胆囊病变等 |

|

T管造影 |

可了解胆管有无狭窄、结石残存,胆总管下端通畅情况 |

|

核素扫描 |

静脉注射99cmTc-EHIDA,被肝细胞清除并分泌,与胆汁一起经胆道排泄至肠腔,从而使胆道系统显像。有助于黄疸的鉴别诊断。优点是在肝功能损害、廊清胆红素中度升高时仍可应用 |

|

胆道镜 |

包括术中或术后胆道镜,可观察胆道有无结石、肿瘤、狭窄,并可经胆道镜进行一些治疗 |

|

胆固醇结石 |

胆色素结石 |

混合性结石 | |

|

成分 |

胆固醇为主(80%) |

胆色素为主 |

胆固醇+胆色素+钙盐 |

|

部位 |

80%位于胆囊内 |

黑色素结石100%发生于胆囊内泥砂样结石主要发生于胆管内 |

60%位于胆囊内40%位于胆管内 |

|

特点 |

X线多不显影 |

X线部分显影,部分不显影 |

x线常显影 |

|

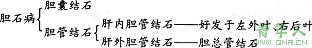

胆囊结石 |

胆总管结石 |

肝内胆管结石 | |

|

病史 |

消化不良,右上腹不适多在深夜急性发作 |

反复发作史 |

无典型表现 |

|

腹痛 |

右上腹绞痛 |

上腹或右上腹绞痛 |

肝区不适或闷痛 |

|

黄疸 |

一般无 |

波动性、中度黄疸 |

黄疸不明显 |

|

发热 |

低热 |

寒战高热 |

寒战高热 |

|

体征 |

胆囊区触痛及肌紧张 |

剑突右下方触痛、肌紧张不明显,腹直肌右侧较紧 |

肝不对称性肿大,触痛 |

|

粪便 |

正常 |

间歇性陶土便 |

正常,服利胆药后,可有来自肝内胆管的柱状结石 |

|

十二指肠 |

胆汁含脓细胞、胆固醇结晶 |

含脓细胞及胆色素钙结晶 |

胆汁含脓细胞或胆色素钙结晶 |

|

血AST |

急性期增高,3~4天后下降 |

黄疸时增加、过后迅速降低 |

发作时可升高 |

|

X线 |

间歇期口服胆囊造影可阳性 |

间歇期静脉法胆道造影示胆总 管、肝总管或左右肝管结石、扩张 |

肝穿刺造影或术后T管造影显 |

责任编辑:小草